大正14年生まれ

2024年2月27日、母は99歳になりました。

子供の頃の話など、

細切れに聞いたことは有りますが

今回は細部にわたって

あれこれインタビューしてみました。

じっくり聞くといろいろ面白い話が

聞けました。

ところどころ記憶が曖昧だったりして

正確さに欠ける部分もあるかもしれませんが

母は饒舌に、あの頃は面白かったと語ります。

楽しかったではなく、

面白かったという表現です。

皆さんの小学校時代と

今の小学生との違いって

それほどではないと思いますが

昭和初期(戦前)とそれ以降とでは

全く異なり、まるで映画の世界です。

幼稚園時代

母は、青森県弘前市の生まれ。

2歳違いの姉と2歳違いの弟の

3人姉弟の真ん中。

何歳のときか覚えていないのですが

もう一人の弟は6か月の早産で

なくなったそうです。

今の時代なら育っていたかもしれません。

6か月だったので人の形をしていたと

言っていました。

子供たちはみんな家で生まれています。

母が通っていたのは弘前にある、

養生幼稚園(現存しています)

最初の頃は着物を着て通っていたそうです。

赤やえんぢの天鵞絨(びろうど) の足袋に

下駄をはいて。

肩からお弁当箱を下げて行ったそうです。

お弁当だけ持って・・・ちょっと滑稽でしたが

考えてみると今でも通園バックに入っているのは

お弁当とティッシュとハンカチくらいでしょうね。

そのお弁当箱というのが

円柱型の何段か重なる金属製のもので

藤か竹で編んだ円柱型のケースに入っていて

編んだショルダーの紐がついていたそうです。

いろいろ検索してみましたが

説明のような画像は有りませんでした。

入園してすぐに

洋服を着て通園するようになると

ゴムのハイヒールになったそうです。

ハイヒールと言っていましたが

たぶんローヒールでしょう。

色は黒、甲の部分にゴムのバッテンが

ついていたそうです。

足袋ではなく靴下に変わったそうです。

小学校時代

小学校は朝暘小学校(現存しています)

小学校の時はえんぢの天鵞絨(びろうど)の

ショルダーバックを使っていたそうです。

周囲にフリルがついていて

バラの花の刺繍が施されていたそうです。

学校へ持って行ったのは

上部にそろばん玉みたいなのが有る石盤(せきばん)

たぶんこんなのだと思います。

この画像を母に見せたらこれだって言っていました。

ネットで調べたら素材はスレートらしいです。

上田市立博物館のサイトより

筆記具はロウ石を棒状にした筆石(ひっせき)

筆記用具に関しては覚えていませんでした。

紙にノートも持って行ったそうですが

てっぺんに消しゴムがついた鉛筆を

学校で貸してくれて

帰る時には返したそうです。

小学校三年生からは

布の学生カバン。

小学校4年生の時には

革製のランドセルになったそうです。

(商家で裕福だったので)

弘前ではみんなが知っているかくはデパートで

買ってもらったそうです。

1998年(平成10年)に廃業になっています。

小学校4年生の時に新しいお手伝いさんが来ました。

この当時は女中と言いましたが

現在は差別用語のようです。

今は家政婦さんがいる家って

一般的ではありませんが

当時はご飯が食べられるだけで

有難い時代でした。

安価な人件費で雇えたと思います。

料理や裁縫を教わって

家事手伝いや子守をし

盆暮の休みにお小遣いをもらって

里帰りする。

その家からお嫁に行くというのが

スタンダードだったようです。

生まれた時からお手伝いさんが

居たそうですが

その新しいお手伝いさんは

格式の高い家で奉公していたようで

学校から帰って来た母と叔母に

「お帰りなさいませお嬢様」

ふたりは顔を見合わせ

「お超様だって(笑)」と言ったそうです。

このころはタイツなんかなかったと思います。

編み物屋さん(母曰く)でオーダーした、

タイツ的なものを履いていたそうです。

女学校時代

母が通っていたのは弘前高等女学校。

現在は弘前学院聖愛中学高等学校。

1960年代以降は高校進学率が80%

※近年では96.5%

小学校→中学校→高校が

一般的ですが

当時は小学校→高等小学校(2年)

というのもあり、

卒業後は奉公に出たり

バスガールになったそうです。

他にも選択肢は有ったでしょうが

母の話ではそういう事です。

皆さんバスガールってご存じですか?

バスガイドではありません。

いわゆるバスの車掌さんです。

私の小学校時代にもあった職業です。

黒い鞄を肩から下げて

束ねた切符を持って

ひとりひとり行く先を聞いて

ハサミを入れた切符を渡して代金を貰います。

現在のようなスタイルのバスは、

導入当時ワンマンカーと呼ばれ

その普及に伴って

無くなった職業です。

14歳と言ったらまだ子供。

母が通っていたのは

今でいう中高一貫校のような

5年制の高等(女)学校

女学校はセーラー服の制服に革靴。

靴を買ってくれた叔父(母から見て)が

もっと良いのはないのかと

いちばん高いのを買ってくれたそうです。

何せ母方の叔父は呉服屋の店主、

当時は羽振りが良かったようです。

夏休み?には神社の境内にゴザを敷いて

そこで上級生が下級生に

勉強を教えてくれたそうです。

机は?の質問には反応なしです。

しつこくもう一度聞いたら

リンゴ箱か何かの箱だったそうです。

冬は寒いからやらなかった。

そりゃそうだ、雪国だからね。

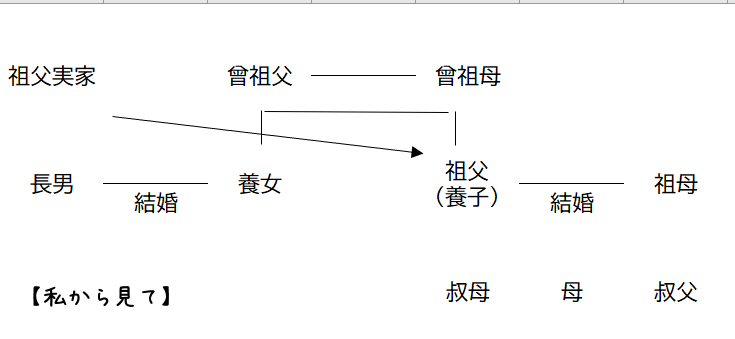

ざっくり家系図を書いてみました。

曾祖母と曾祖父

叔母はおばあちゃん子

母はおじいちゃん子だったそうです。

おじいちゃんが亡くなった時に

遺影の写真がいつの間にか消えていて

家族が探しまわったら

母がそれを抱きしめて寝ていたそうです。

おじいちゃんのアグラの中で育ったって。

曾祖母は慶応の生まれで

お歯黒をしていました。

明治時代には、すたれたのですが

東北の一部では昭和初期まで見られたそうです。

Wikipedia情報。

情報通りでした。

お歯黒の道具を買いに行ったことも有るそうです。

キセルたばこもふかしていたようです。

花魁(おいらん)ではないので短いのです。

曾祖母はなかなか社交的な人で

孫の遠足に、お重のお弁当を作り、

と言っても作ったのは祖母ですが

それを持って息子(祖父)が運転するバイクの

サイドカーに乗って同行し

先生方の輪に入ってお弁当をふるまった。

近所では元学校関係者?と。

曾祖母は78歳で他界したそうですが

当時は大往生と言われたそうです。

祖父と祖母

母の両親です。

祖母は終戦の年、母が20歳の時に

肺炎をこじらせて亡くなったそうです。

今なら治療もできたかもしれませんが

そんな時代だったようです。

今介護付き老人ホームにいる母は

寝言で「おかーさーん」って叫ぶそうです。

青森では「おかあさん」と言う

呼び方はしませんが

私も、お昼寝中の母がそう言うのを

聞いたことが有ります。

家にいた時はそんなことは一度もなかったのに

さみしくて心細い思いが

そうさせたのかもしれません。

祖父の話で頻繁に出てくるのが

バイクに乗っていたこと。

昔のパイロットのようなゴーグルをはめて

革ジャンを着ていたようです。

ただ、サイドカーに乗るのは

いつも母親(曾祖母)

その時代は妻をサイドカーに乗せて走ったら

後指さされるような時代だったのでしょう。

お母さん(祖母)が乗ったのを

見たことが無いそうです。

曾祖母は小柄で痩せていたので

叔母と母は小さいころ曾祖母と3人で

サイドカーに乗ったそうです。

ボートみたいに大きかったと言っていますが

ん~?そんなにはデカくないと思います。

楽しかった思い出です。

祖父は乗馬もやっていて

馬場に乗りに行っていたそうです。

ジョッパーズに乗馬ブーツを履いて。

お祭り?の時には

馬に乗って先導もしました。

サイドカー付きのオートバイは

当時は珍しく

警察署にも無かったので

(都会ならあったと思いますが)

皇族の方がお見えになった時も

警察の依頼でバイクで先導を仰せつかり

金一封をいただいたとのこと。

東北6県物産展という催しが有り

宮様がいらした時は

一般客を入れずにご案内したそうです。

その時、叔母と母もお出迎えしたのですが

もちろん曾祖母ももれなく参加していました。

祖母はお留守番です。

祖父のオートバイ、BSAという車で

英国のメーカー。

ネットに出ていました。

車に詳しくない母が

覚えていたことにびっくり。

祖父は何者?

曾祖父母には子供が無く

養女を貰ったそうですが

彼女が嫁いだのが祖父の兄。

そうなると後継ぎがいなくなるので

養女の嫁ぎ先の息子を交換に?

養子に貰い後継ぎにしたそうです。

それが祖父。

商売は軍隊に味噌や醤油を卸す問屋。

アンティーク好きな私が母からもらったこれは

当時の配り物か何かの器です。

蓋の裏には店の電話番号が書かれています。

六角形に寛という文字が入っていますが

和田寛食品(現在のワダカン)のロゴ。

西澤は母の実家の名前。

電話番号は214。

今の電話番号03・・・・・は

何か思い出せないみたいですが

214はちゃんと覚えていました。

ダイレクトにかけるのではなく

交換手が「何番?」って聞いて

そこにつないでくれるそうです。

個人情報駄々洩れですが

今は跡を継いでいるものもいないし

電話番号も現存しないのでまあいいでしょう。

祖母の実家は呉服屋で何人かいる妹が

婿養子を貰い後を継いでいます。

呉服屋の蔵でかくれんぼをして怒られたり

トランプゲームで勝つと

蔵から好きなものを持ってっていいよと。

※さすがに反物ではなく足袋とか小物。

この辺の親せきの名前をよく聞いていましたが

今更ながらやっと関係性がわかりました。

テレビもない。

当然ネットもない。

コンビニもスーパーもない。

今から比べたら不便な時代ですが

便利さを知らなければ

どうってこと無ないのかもしれません。

楽しいこと面白いことの中心は

人とのつながり・・・そんな時代かもしれません。

田舎の街で育った母の青春時代には

やがて戦争が暗い影を落とし始めます。

戦争中のエピソードは次回。